沈阳市第四中学 于潇

一、教材分析

(一)本课在教材中的地位和作用

本框是第三单元的第一课,联系的观点是唯物辩证法的逻辑起点,也是唯物辩证法的一个总特征,学好这节课,对学习唯物辩证法至关重要,能够使学生更好地理解后面的发展观和矛盾观,更深刻地理解是联系构成发展,联系的根本内容是矛盾,进而对唯物辩证法是如何理解世界的状态有一个全面准确的把握。

(二)教学目标

[知识目标]

识记:联系的概念。

理解:

联系的普遍性、客观性和多样性

[能力目标]

1.培养学生从事物之间、事物内部各要素之间的关系,去观察和分析问题的辩证思维能力。

2.培养学生的创新能力和积极参与社会的实践能力。培养学生归纳总结的能力,提高学生辩证思维的能力。

[情感、态度、价值观目标]

1.引导学生树立事物是普遍联系的世界观,学会运用联系的观点和方法观察和分析问题。

2.培养学生辩证思维的能力、理性精神和积极参与社会的实践能力。

(三)教学重点

联系的普遍性、客观性和多样性

(四)教学难点

事物联系的客观性与人的活动的关系。

二、学情分析

心理学研究表明:高二阶段学生的思维能力从总体上看,正处于急剧发展、变化和成熟的过程中,具有一定的抽象逻辑思维,但不成熟且在变化,思维由经验型向理论型转化,抽象思维与形象思维获得较好的统一。不进行积极的主动的思维活动,就不能有效地获取知识,发展智力和能力,也就难以从理性的高度培养学生良好的思想品德和科学的世界观。哲学常识第一课讲了唯物论,第二课接着讲辩证法,它是第一课的引申和深化。唯物论主要揭示世界的本质、本原的物质性,而本课说明唯物辩证法的研究对象是物质世界的普遍联系和发展,即物质世界的辩证性。学生现在往往把唯物论和辩证法的内容孤立开来,所以在教学中应加强这方面的指导。

三、教法、学法

(一)教法

根据新课标强调师生共同参与课堂的建设,我采用多媒体教学与对话教学相结合,强调学生的自主学习、合作学习。因此我设计一个相对小但又具体的事例――前阶段我们这里发生的霍乱实例,作为对话教学的入口,贴近学生实际。通过设计提问,创造氛围,启迪思维,层层设问,启发学生思考和归纳,使学生理解生活中处处有哲学。遵循从特殊到普遍的认识秩序。充分体现“教师主导,学生主体”的教学原则。使学生不知不觉中到达本节课的知识目标。

(二)学法

学习方法是课堂教学的重要内容之一。在学法指导中我注重发挥学生主体作用。

理论联系实际法——培养学生分析实际问题的能力,既能从生活中感悟哲理。最后又让他们用所学的理论试着解决实际问题。努力使生活逻辑和哲学逻辑相结合。

思维训练法——理论联系学生生活实际,在具体事例中,通过教师引导,学生之间、师生之间的合作、交流和互动,获得相关知识。引导学生由感性认识过度到理性认识,由形象思维过度到抽象思维。体现在过程中学习。

四、教学手段

根据教材的特点,学生的实际,教师的特长,以及教学设备的情况,可选择了多媒体的教学手段。多媒体信息量大且可以使抽象的知识具体化,枯燥的知识生动化,乏味的知识趣味化。

同时根据学生平时学习比较紧张,没更多精力采集信息,以及学习主动性不足的特点,准备简单的课前导学案,印发给学生,让学生进行课前热身。导学案内容包括相关资料以及设置相关思考题,为课堂学习做好铺垫。

五、教学过程

(一)新课导入:

多媒体播放《唇亡齿寒》

学生思考:

1.典故中唇和齿是一种什么联系?

2.“城门失火,殃及池鱼”, 池鱼、水、城门之间是如何联系起来的?

3.世界上有没有孤立的事物存在?

教师:这个故事充分体现了不同事物之间相互影响相互制约的关系,他们之间是有联系的。那什么是联系,联系有什么特征,以及学习了联系的有关原理,对你有什么启示呢,这就是我们本节课要学习的内容。

(二)进入新课

【板书】7.1世界是普遍联系的

(一)联系的含义

联系是指事物之间以及事物内部诸要素之间相互影响、相互制约和相互作用。

教师:在我们生活中你发现哪些事物是存在着联系的?

学生举例:(略)。

过渡:接下来让我们一起来探讨联系具有什么样的特点呢?

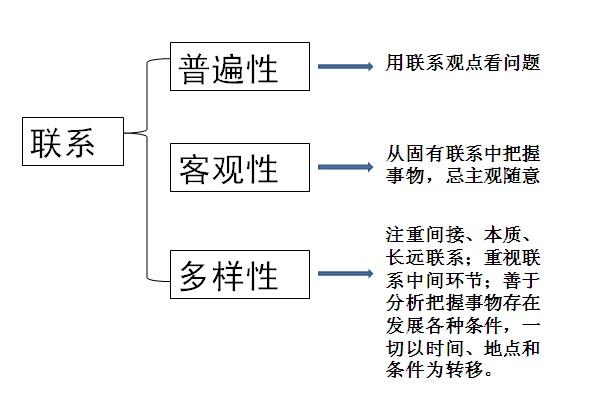

【板书】(二)联系的特点

展示图片:《蝴蝶效应》

学生讲述:气象学家洛伦兹1963年提出,一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀导致其身边空气系统发生变化,引起四周其他系统的相应变化,可能两周后在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。

教师:从这些现象中我们可以看出,联系具有什么样的特点呢?

学生:联系是普遍的。

教师:联系的普遍性具体怎么理解呢?主要体现在三个方面:

【板书】1.联系的普遍性

(1)每一个事物内部的各个部分、要素之间是相互联系的。(事物内部)

(2)世界上一切事物都与周围其他事物有着这样或那样的联系。(事物之间)

(3)世界是一个普遍联系的有机整体。(整个世界)

【学生讨论】:世界上一切事物都与周围其他事物有联系,事物的联系是普遍的。那么能不能说“世界上任何两个事物都存在联系呢”?

引导思考:美国大西洋彼岸的一块石头和××同学有没有联系?

师生小结:联系是普遍的,并不是指世界上任何两个事物都是相互联系的,而是说任何事物都和周围其他事物有着这样或那样的联系。 联系是有条件的。

教师:事物的联系是普遍的,对于我们做事情有什么启示呢?

【板书】方法论:用联系的观点看问题,反对用孤立的观点看问题。

过渡:联系具有普遍性,这是联系的第一个特点。下面我们看联系的第二个特点

新华社报导: 一女大学生毕业后求职四处碰壁,究其原因,并不是女大学生能力不够或水平不高,而是因为她姓“裴”,招聘人员认为者个姓与“赔”同音,不吉利,所以把她拒之门外。

请大家讨论一下:报道中招聘者的做法正确么?

学生:(略)

教师:“赔”和“裴”之间并不存在必然的联系,招聘者的做法是在用主观幻想的联系代替客观存在的联系,是一种错误的做法。违背了联系的客观性,那么我们一起看看联系的客观性。

【板书】2.联系的客观性

(1) 联系客观性的含义:联系是事物本身所固有的,是不以人的意志为转移的。

(2)自在事物和人为事物的联系都是客观的。

(3)联系客观性的方法论:我们要从事物固有的联系中把握事物,切忌主观随意性。

【提出问题】既然联系是客观的,是不以人的意志为转移的。那么面对事物的联系,比如全球变暖,人们是不是无能为力了呢?如果不是,我们在面对全球变暖这个问题,可以做些什么?

学生小组活动自由发言。

(4)联系是客观的,并不意味着人对事物的联系无能为力,人可以根据事物固有的联系,改变事物的状态,调整原有的联系,建立新的联系。

展示图片 :南水北调、青藏铁路、西气东输、西电东送、长江大桥

教师:这些都是人们建立的新的联系的表现,说明人们能够改变事物的状态建立新的具体的联系。

过渡:事物的联系是普遍的,客观的。大家看看下面材料:

据有关材料显示,一节一号电池烂在地里,能使1平方米的土壤失去耕种价值;一粒纽扣电池可以使600吨水受到污染,而这600吨水相当于一个人一生的饮水量。若将废旧电池混入生活垃圾一起填埋,或者随手丢弃,渗出的汞等重金属物质就会渗进土壤,污染地下水,进而影响到和人类息息相关的动物和植物,破坏人类的生存环境,并最终危及人类的健康。

思考:材料中有什么联系?除此之外世界上还有其他形式的联系吗?

学生回答:……

【板书】3.联系的多样性

事物联系的多样性

学生活动:判断所给的成语或漫画属于哪种形式的联系。

鱼儿离不开水,瓜儿离不开秧。

城门失火,殃及池鱼。

唇亡齿寒。

时势造英雄。

无风不起浪。

虚心使人进步。

一分耕耘,一分收获。

牵一发而动全身。

一着不慎,满盘皆输。

【提出问题】联系具有多样性,有直接联系和间接联系,有外部联系和内部联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系等。这些联系对事物发展作用一样吗? 我们如何对待这些联系?

学生活动:小组讨论,合作探究,集思广益,各组派代表进行发言。

教师总结:

【板书】(2)联系多样性的方法论:

①更加重视那些间接的、本质的和长远的联系,重视事物之间相互联系的中间环节。

②善于分析和把握事物存在和发展的各种条件,一切以时间、地点和条件为转移。

(三)课堂小结

让每位学生在导学案空白处划出本课的思维导图,然后小组合作探究完善,各组派代表展示本组探究成果。

(四)板书设计

(五)课堂评价:自评与他评相结合,过程性评价与结果性评价结合。

1.科学量化:各组发言展示的量化评分部分。

2.辩证分析:本组自评亮点与不足之处。

3.他山之石:各组代表发言指出他组值得学习之处。