采撷教育新光,共筑育人华章

——参加国培计划(2024)江西省名师名校长工作室培训心得

教育部新时代金小玲名师工作室 胡筱青

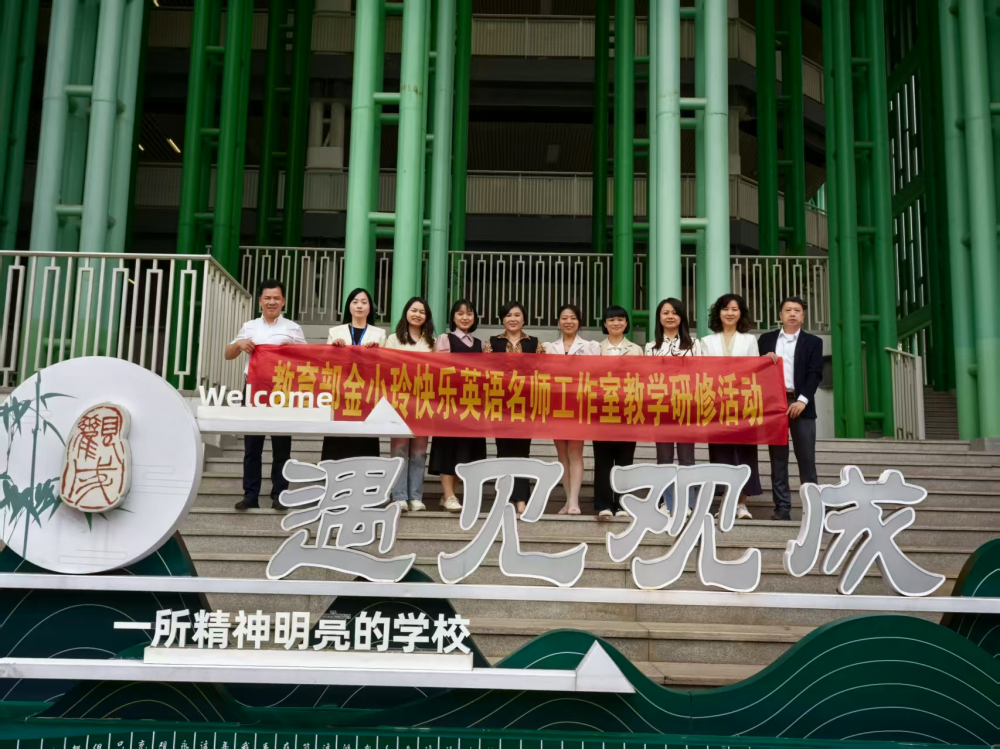

作为教育部新时代金小玲名师工作室的一员,有幸在金小玲老师的带领下参加了由浙江大学承办的江西省国培计划名师名校长“双名计划”培训班。"双名计划"培训通过理论研修、名校访学、红色教育等多维路径,有效拓宽了我的教育视野。本次赴浙江的深度学习之旅,其育人场景重构、课程体系优化、文化育人实践、智慧教育新态四个维度让我深刻体会到新时代教育改革的前沿动态,收获颇丰,启发诸多。

溯源红色基因,坚定育人初心

嘉兴南湖纪念馆承载着中国共产党诞生的重要历史记忆。走进纪念馆,历史的厚重感扑面而来。馆内陈列的一件件历史文物,虽然历经岁月沧桑,但却仿佛在默默讲述着革命先辈们在艰难环境中不懈奋斗的故事;一段段珍贵的影像资料,真实地记录了革命征程中的关键历史时刻;还有那些逼真的场景复原,让我仿佛穿越时空,回到了那个战火纷飞却又充满激情的年代,深刻感受到革命先辈们为了理想信念不惜牺牲一切的坚定意志和无畏精神。

南湖纪念馆这堂生动的思政课,让我真切地感受到“红船精神”的伟大内涵。这种开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神,不仅是革命先辈们的精神支柱,也为我们教育工作者指明了方向。在今后的教育工作中,我将把红色教育深度融入课程体系,通过课程思政、主题实践等形式,让学生亲身感受历史的温度,引导学生领悟革命精神,在学生心中播撒家国情怀的种子,培养他们的责任担当意识,确保红色基因在新时代能够代代相传。

深耕特色文化,打造育人环境

杭州观成实验学校在校园文化与课程建设方面有着独特的魅力,其生态研学基地与十竹斋版画博物馆相互配合,共同构建了别具一格的校园文化和课程生态。

学校的“微型动物园”充满生机,学生们在这里观察动物的生活习性,了解生物多样性知识,在亲近自然的过程中,逐渐培养起科学探究精神和生态保护意识。学校的生态实践场所为学生提供了探索自然的空间,他们在这里种植花草、照顾小动物,通过实践活动感受生命的价值和自然的神奇,使生态文明理念在心中深深扎根。

国家级非遗艺术十竹斋版画博物馆的入驻,为校园增添了浓厚的艺术氛围。馆内的版画作品风格各异,无论是古朴典雅的传统作品,还是充满现代感的创新之作,都蕴含着深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。学校将版画艺术融入校园文化建设,校园的墙壁、走廊上挂满了学生的版画作品,这些作品题材广泛、风格多样,充分展现了学生们对艺术的热爱和创造力。在课程建设方面,学校开设的版画特色课程为学生打开了探索艺术世界的大门。在专业老师的指导下,学生们系统学习版画的历史渊源和制作工艺,亲身体验刻刀在木板上雕刻、油墨在纸张上晕染的过程,感受传统技艺的魅力。此外,版画课程还与其他学科相互融合,比如与语文结合创作插图,与历史结合再现历史场景,通过跨学科学习,拓宽了学生的知识视野和思维方式。

观成学校这种将生态文化与艺术文化相融合的校园文化和课程建设模式,营造出了良好的育人氛围,让学生在自然与艺术的滋养下实现全面发展,也为其他学校的校园文化和课程建设提供了可借鉴的创新范例。

构建课程体系,促进多元成长

衢州市实验学校悦溪校区郑亚君校长分享的课程建设经验,对课程改革意义重大,体现出对教育规律的深刻理解。学校围绕学生成长需求,打造了层次分明、衔接有序的课程体系。基础课程夯实知识根基,拓展课程激发兴趣特长,探究课程培养创新思维。

郑校长重点介绍了项目化学习如何与跨学科学习互嵌融通。强调在课程构建上,要打破学科界限,建立支持性课程,构建起多元、开放且相互关联的课程网络,为学生提供丰富资源与多样学习路径,使他们能够在不同学科知识的交融中,拓宽视野,培养综合运用知识解决实际问题的能力。育人主线的明确是跨学科项目式学习的核心所在。郑校长指出,跨学科项目式学习不仅仅是知识的简单叠加与运用,更应聚焦于学生综合素养的培育。在设计和实施项目时,我们要始终围绕育人主线,将培养学生的批判性思维、创新能力、团队协作精神以及社会责任感等核心素养贯穿于整个学习过程之中。实施方式的优化是确保跨学科项目式学习有效开展的关键。郑校长分享的一系列实施策略,如项目选题的精准性、项目实施的阶段性规划、教师在项目中的角色转变等,都极具实践指导意义。评估反馈的深化则是推动跨学科项目式学习持续改进的重要保障。建立科学合理的评估体系,及时收集学生的学习数据和反馈信息,对于了解学生的学习进展和存在的问题至关重要。通过多元化的评估方式,如过程性评价、成果展示评价、学生自评与互评等,可以全面、客观地评价学生的学习效果,进而调整教学策略,为学生提供更有针对性的指导。同时,评估反馈也能够让学生及时了解自己的学习情况,明确努力方向,促进自我反思和自我提升。

基于我校的深度学习教改,此前我也在跨学科学习体系的构建中做了一些研究和实践,并在赣州市的相关比赛中进行了跨学科学习的展示评比。郑校长的讲座,为我点拨了更多创新思路,解开了一些难点困惑,让我明白课程建设是教育核心,只有创新课程体系,才能满足学生成长需求。后续教育教学工作中,我会积极运用所学,将其融入日常管理和教学,不断探索和创新,让课程设计打破学科壁垒,打破校园边界,为学生创造更加优质、高效的学习环境,助力学生多元全面发展。

拥抱教育数字化,创新教学模式

参观浙江教育数字港,让我切实感受到了教育数字化转型的强大力量,仿佛进入了一个充满无限可能的未来教育世界。该平台整合了大量优质教育资源,涵盖课程开发、教学管理、家校互动等多个领域,就像一个巨大的知识宝库。借助大数据、人工智能等先进技术,平台实现了精准教学和个性化学习,能够为每个学生提供量身定制的教育服务。

“互联网 + 教育”的创新模式打破了地域限制,促进了教育资源的均衡共享,让优质教育资源能够惠及更多学生。同时,它也为教育教学模式的变革开辟了新道路,使教育不再局限于传统课堂,变得更加灵活、高效和多元化。在未来的教育工作中,我将积极借鉴其成功经验,探索线上线下融合的教学模式,推动教育数字化与传统教学深度融合,提高教育教学效率和质量,为学生打造更优质、便捷的学习环境。

践行教育实践,探索育人新路径

此次培训及对杭州教育的实地考察,让我对教育实践有了更深刻、更全面的认识。无论是红色研学中的思政教育,还是校园文化与课程建设中的创新探索,以及教育数字化转型中的前沿实践,都体现了教育工作者以学生发展为中心,积极投身育人实践的责任担当和教育智慧。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”在未来的工作中,我将以此次考察学习为新的起点,把学到的先进经验与自身教学实践紧密结合,不断优化课程设计,创新育人方式,充分利用数字化工具,为教学全过程赋能。我希望自己能成为一名教育的探索者和推动者,助力每一个学生在全面发展的道路上不断进步,书写属于他们的精彩人生。

这次培训是一次理念的更新,让我对教育初心有了更深刻的理解;也是一次视野的拓展,让我看到了教育领域的无限可能。我将以此次培训为动力,把所学知识转化为实际行动,以更饱满的热情、更坚定的信念、更务实的作风,为教育事业的高质量发展贡献自己的力量,让教育事业在时代的发展中绽放光彩。

图文:胡筱青

编辑:李启荣

初审:王利亭

终审:金小玲

0