在分类教学中发生的纠结故事

——湖南省长沙市开福区清水塘第二小学 刘友华

故事一:到底该不该鼓励?

2010年9月,整整六年没有教一年级的我又回到了一年级教室。我习惯性的做了做课后的练习题,可以说是边看教材就边做完了所有练习。期间停留了一次,那就是分类这个单元。比如39页的做一做,(附图)很明显除了按照形状分,还可以按照水果名称分,如果学生出现其他奇形怪状的分法教师该怎样评价呢?我认真查看了人教社教材网中对于一年级分类教学疑难点问题解答:学生已有的知识经验不同,对问题的认识和理解也存在差异。例如,题目的要求是“找出上图中不同的是什么?”个别学生的答案是护士,因为只有护士戴帽子。对学生的这类看似有一定道理的答案该如何评价呢?我们认为,当学生出现这种答案时,老师首先要肯定他积极回答问题,但是老师不要鼓励学生这样的思考方式,而是引导学生抓住事物间的本质特征进行分类,否则学生会认为这种“标新立异”的分类结果是值得提倡的,从而导致头绪众多,结果繁杂,失去了分类教学的意义,也达不到教学目标。

在分类教学中,我选用了一些磁性教具作为学生分的对象,因为这样可以很好的显示学生分的过程。面对两个绿的圆片(上面有小花图案)、两个红色圆片(上面有苹果图案)、两个红色圆片(上面没有图案),学生很快发现可以按颜色分、按有没有图案分。当我追问还有不同分法吗?铭谦同学上来把六个圆片分成两组:每组有一个绿的(上面有小花图案)、红的(上面有苹果图案)、红的(上面没有图案)。当我问铭谦为什么这样分时,内向的他没有说出理由。他能够想出和别人不一样的分法,从内心讲我很欣赏,但想到曾经研读过的教学建议,我选择了没有鼓励和表扬铭谦同学。课后我总觉得这样不够合理,有说不出的感觉。后来,因为工作忙碌就没想这个问题了。

故事二:分类还是分组?

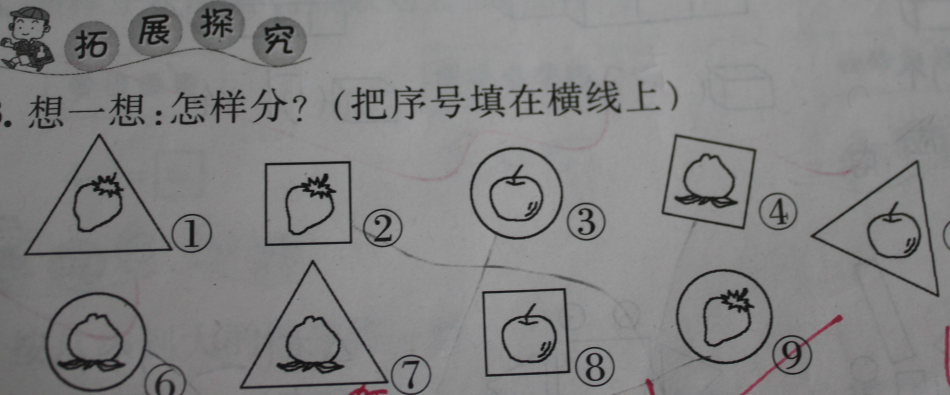

大约一个月后,学校配备的练习册到了。在分类这个单元中有这样一道题:

(1)第一种分法:把 放在一起,把 放在一起,把 放在一起。

(2)第一种分法:把 放在一起,把 放在一起,把 放在一起.

学生大多数是按形状和水果名称分类,但有几位同学是这样分的:第一种分法:把1、3、4放在一起;7、8、9放在一起;2、5、6放在一起。一向主张不轻易划叉的我,很认真的看了这种分法,最后发现每一组有不同的形状,不同的形状里又有不同的水果,不重复不遗漏,分得很公平。不禁感叹:发现这样的分法还真不容易呢!于是我毫不犹豫的打了勾。

正好,和我搭班的屈老师也遇到了这样的问题。她问我到底对不对。我说当然算对,并说出了理由。屈老师想了想说:“我觉得还是不能算对,因为这个不知道分的标准是什么。”看来我的理由没有让她信服,而此时我也开始了犹豫,因为以前确实没有遇到过按照:形状不同、水果不同这样的标准来分类的?于是我建议对于这个分法不打勾也不打叉,只打个问号:你是怎么想的呢?我想只要合理的就应该是对。

第二天,家长们并没有写出学生的想法。屈老师追问我最后的评判结果,为了让屈老师信服,我给区里 一位很有威望的老师打了电话,答案是那种分法是分组,不是分类。按照这样的理解,我开始的想法就是错误的,屈老师的想法是正确的。于是我在练习册上书写:这是分组,不是分类。然后请学生老老实实的更正。

看着这道题目的批改过程:先是打勾,再是问号,后来改成叉,学生更正后打勾。怎么会如此纠结?我在教学中竟然犯了知识性的错误?我不禁打了个寒颤。如果按照那位很有威望的老师的答案,那么铭谦同学的分法应该也是分组,不是分类?而我当时并没有否定铭谦,反而为曾经没有表扬他而后悔过呢!到底什么分类?什么是分组?我当时很信任那位有威望的老师,没有深入思考,坦然接受了自己的失误。但是到底什么是分类,什么是分组,我仍然一知半解。

故事三:一条短信

2010年12月的一天早上,一条手机信息映入眼帘:“刘老师,我是笛铭爸爸。小学生数学报上有一道分类题,孩子做错了。但是他不愿承认,我也就没有强迫他改正了。请你课余时间帮我纠正一下。题目我放在孩子书包里了。谢谢!”

笛铭是个五岁半的小男孩,很有个性,很有童趣,特天真,他不愿承认肯定有他的理由。在大课间活动时,我来到教室,请笛铭拿出报纸。

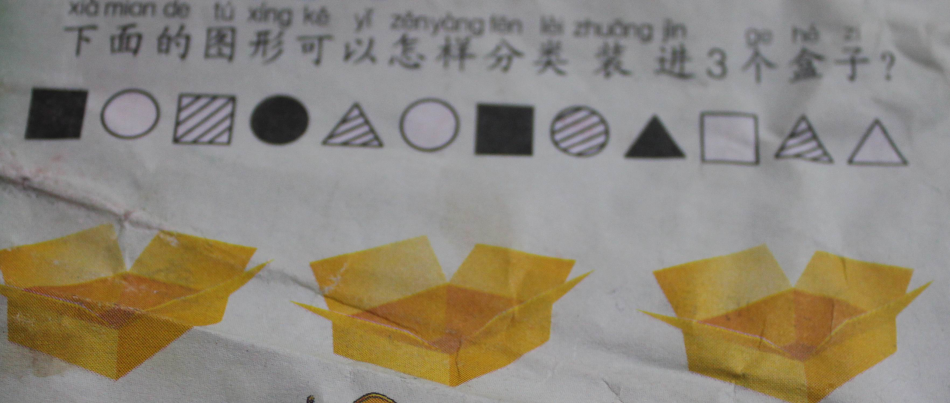

题目如下:

笛铭的做法是:把前面四个放在第一个盒子里,把中间四个放第二个盒子里,把后面四个放在最后一个盒子里。

我平静的问:“为什么这样分?”

“我就是按顺序把这些图形都装在这几个盒子里。”笛铭慢慢的回答,但是听得出他很认真。

看来,孩子只是以为把其中的几个放在盒子里就行了。

“你这是分组,不是分类。”我随口说出。

笛铭不经意的听着,没有反应。

我马上意识到笛铭没听懂我说的话。于是脑子一转,深情并茂的说:“把人和猪放在一个房间里,行吗?把人和狗放在一个房间里呢?”

“哈哈,不行!”小家伙马上回应,开心的笑了。

“那样会觉得很奇怪。是吧?你看我,我不认识,我看你也不认识。人说话,猪不懂,猪叫,人不懂。猪和我们不是一类的。”

“所以呀,要把一类的放在一个房子里,这样你认识我我认识你,就好玩多了。”

小家伙已经咯咯的大笑了,我的一字一句他都听的进去了。于是,我指着报纸上的题目。

笛铭已经知道把黑的图案连线到一个盒子里了。我说:“这是黑人。”

第二个盒子呢?

“是白人,哈哈。”小家伙开心的连着。

剩下的就是——“花人,哈哈!”小家伙指着有斜线的图案。

因为报纸擦了后就裂了,所以,小家伙,从裂缝的这一端画到另一端,非常投入和细致完成了连线。

几个月后,我准备把笛铭的这个故事记下来,当我问他那张报纸还在不在时,笛铭就说:是那个猫和狗的吗?

看来那次谈话他留下了深刻的印象,我还为自己曾经的成功比喻沾沾自喜呢!

故事四:原来我没有错

一天,我无意中和一师胡教授谈起笛铭的这个故事。他说:分类应该满足两个条件:1、被分类的每一个对象都属于某一类;2、没有一个对象属于两类。很多人认为一定要有共同性质,其实不一定,只要满足上面两条条件就可以。练习册上的那个题目,既可以按照形状相同分,也可以按照里面的图案分,还可以按照形状不同、图案不同来分。也就是说把1、3、4放在一起;7、8、9放在一起;2、5、6放在一起的分法也可以说是分类。啊,也就是说我最初的认识是正确的,听到这个结论我很是高兴。于是赶快向我们学校的屈老师及其他几位数学老师分析。可是她们并不同意我的观点。我在网上查看了分类的定义,没有什么收获。接着查看了北师大教材的教学建议,北师大很重视学生说出分类的理由,但是我还是没有找到对于另外 一种分法的评价建议。后来我组织几位老师一起讨论了这种分法,大家觉得:分类应该是一种特殊的分组,既每一组中要有共同的性质,组与组之间要有不同的性质,这样的分组就是分类了。再回到这种分法:把1、3、4放在一起;7、8、9放在一起;2、5、6放在一起。1、3、4没有共性,7、8、9没有共性;2、5、6没有共性;这三组之间也没有不同的性质。所以这只能算分组,不算分类。我认真听这大家的想法,没有强求大家接收我的观点。但是,我在心中已经决定这次一定把这个问题弄清楚。于是我又请教了北师大数学课程工作室的任景业老师,任老师回复:分类关键是有一个分的标准 ,而标准的确定往往与分类的目的有关。正由于此,新世纪教材要让学生说一说,在说的过程中,让学生做到言出有据。现在的题目多数不是好题。胡教授说的没有错,但都是从数学的角度说的。对于小学生来说,尤其是低的,学生不容易理解。你在这篇文章中还应当问一下学生开始为什么这样分,第一次问,孩子有戒备心理,当与孩子心灵相通以后,再去问一下,也许孩子能说出她开始时的想法。

任老师的分类的标准与分类的目的相关,这让我恍然大悟。是呀,我觉得学生是按照形状不同、水果不同、要分得公平公正来分的,这样当然可以算作分类了。这使我想起自己教学北师大教材时,很多时候是让学生分,然后说说为什么这样分,只要学生说得合理就算对。难怪当时教学时觉得很顺畅,不纠结。而现在,自己被那句“抓住事物间的本质特征进行分类”弄迷糊了,而大多数老师这是坚定的认可这句话!几个月后,我把这几个故事发给一位杂志编辑,他说我讲的那个关于“猫狗”的故事很有趣,学生也很容易理解。但是,生活中确实有人和狗住在一起的呀?我听后不禁哈哈大笑。是啊,如果把4个人和4只狗分类,按照狗和狗的主人分在一间房的目的,结果不就是人狗住在一间房了吗?

反思:

这几个纠结的故事,不难发现,现在很多分类的题目不太好。 回到练习册上的那道题:想一想,怎样分?这一题本身没有说明按什么标准分,也没有说按类别分。只是问:想一想,怎样分?题目只强调“怎样分”,也就是不管怎样分都可以。”不管你是分类还是分组,只要分了就行。也就是说,以前几个需要更正的学生本身就没有错。难怪我当时会那样犹豫!如果要说错,只能说那道题出的不明确。再看看我的学生笛铭,他是把这些图形在心里排了一个号,然后按顺序分别放在三个不同的盒子里。我觉得这两道题都不是一个好题,题目要么给出标准让学生按这个标准分,要么应该追问:“你是怎么分的,说说你的想法。”

北师大版特别注重让孩子说分类的理由,即分类标准。只要学生分的理由合理就应该认可。分类的标准其实就是分类的目的,只要达到目的,当然就算正确和成功了。10年前教学分类时我谨记分类的理由合理就算正确,面对学生的每一次分类,都不会忘记问问学生是怎样想的,感觉那样教学很顺手,学生学得主动有趣。如果按照北师大教材的建议,文中上面的那种分法肯定是可以的。后来我查看了《小学教学.数学版》2006年中的一篇文章——《韩国小学数学“分类”内容的设计特点及启示》(作者:崔英梅 和孔凡哲)文中指出:韩国教科书通过安排调查活动,让学生主动调查自己班级或小组同学的一些基本情况,并将这些数据作为学生学习分类的依据,让学生很自然地掌握分类的基本原则——按一个标准分类……这样的设计方式降低了学生学习分类的难度,而且又让学生轻松地掌握了分类的基本原则。原来分类是为统计服务的,如果将分类教学放在统计活动中,那么我的那些纠结故事就不会发生了。很高兴,现在新课标已经将分类教学渗透在统计活动中了。

其实现在想想很好理解练习册上的那种让我纠结的方法。例如:小明、小方、小东三个家庭9位成员,可以三个家庭的爸爸一类、三个妈妈一类、三个小朋友一类;还可以男人一类、女人类;还可以每个家庭的三个成员为一类。我想大家看到第三种分法肯定会认为是合理的。既然这种分法可以,那么那种按照形状不同、水果不同的分法肯定都是可以的,也肯定都是分类。实践证明儿童其实很喜欢这样分,因为那样公平公正。最近看到新课程标准修订稿,很高兴关于分类教学已经 有了新的改进!以后不会再为分类纠结了!

7